VIAJE A LA INDIA INTERIOR

Noviembre-diciembre 1997

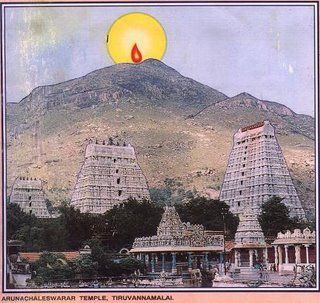

Ya habían pasado cinco años desde mi primer viaje a la India. En ese momento me sugirieron ir a un lugar muy concreto: Tiruvannamalai, la montaña de la Luna, Arunachala.

Cada año que pasaba encontraba nuevas dificultades para un nuevo viaje. Por eso esta vez me lo propuse con varios meses de antelación: “En otoño iré a la India!”. Y así fue, pero conforme se acercaban los días para este viaje se iban complicando las cosas... Cada día me parecía más difícil: “No podré ir”, “No debería ir”.

Pero me lo acabé planteando como un desafío: “O voy ahora, o siempre habrá algo que me lo impida”.

Y así fue como empecé a darme cuenta de que esto sería algo más que un simple viaje. Y en eso me fui concienciando.

Justo una semana después de mi regreso, comienzo este relato. Y es en este momento cuando me percato de que fue un viaje que también hacen muchas personas cada día... Los aviones van llenos. Pero lo que es en apariencia no siempre es en realidad... Nadie vio como yo vi... Nadie sintió como yo sentí...

Bombay. El laberinto mental.

Bombay. La puerta de la India para los ingleses y para Occidente. Por allí se entra...

Es la ciudad de los contrastes, dicen las guías turísticas. Y es que allá está toda la India concentrada. Lo bajo y lo elevado. Lo profundo y lo superficial.

¿Monumentos? Sí! Los ingleses dejaron cosas bellas allá. Pero... vayamos al interior, adentrémonos en ese laberinto humano. Ese gran cerebro, con miles de células que son esas miles de personas por las calles, como si miles de ideas fueran de allá para acá. Y uno se pregunta: ¿A dónde puede ir tanta gente? Tanta gente, que en verdad no tiene nada que hacer. ¿De qué viven? ¿Qué comen? ¿Qué hacen? Y mirando uno a uno a la cara, da la impresión de que nada piensan, nada les preocupa, a ninguna parte van; viven como siempre, pero con algo nuevo: el ruido de los coches. Da la tentación de pensar que el progreso ha ido penetrando, y ves que son mentes vacías con estómagos vacíos, pero motorizados. Y uno también tiene la tentación de añadir: el progreso ha llegado como aquí. Pero pronto ves la diferencia. La penetración es meramente superficial. Aun viven dentro de un orden. Allí aun se vive como siempre se ha vivido, mientras que aquí siempre se vive como nunca antes había sido. Aquí, las mentes vacías son llenadas por los ídolos pasajeros y por el consumismo. Allá aún predomina la entrega a la Religión, a las tradiciones.

Los dioses, los templos, se intercalan entre los comercios. Por todas partes hay gentes ofreciendo tributos a los altares, a la vez que todo el mundo parece que compra, y todo el mundo parece que vende.

Ninguna calle es igual a otra, pero en cambio, a nuestra impresión, todo parece igual. Varias veces me perdí y, con guía en mano, siempre me conseguía reconducir.

Inmensa seguridad se respira allá. Un mundo que casi te ignora por completo. Nadie te mira. Nadie te hace caso. Y cuando alguien lo hace es para saludarte, con un gesto, con una sonrisa, como si siempre te hubiese conocido. Uno no sabe si sentirse como un extraño o sentirse como en casa.

Sigo caminando. Kilómetros y kilómetros cada día. Entrando por todas las calles, todos los barrios. Veo fiestas, vacas, cabras, olor a incienso, olor intenso. Todo, olores fuertes y especiales.

De repente, observo la riqueza. Una fiesta particular. Un príncipe a caballo. El cortejo, desfilando por las calles, baila a su alrededor. Todo el mundo le agasaja, le saluda. Él va todo de lujo, al igual que el caballo. Música, baile y dinero que se lanza al aire.

Danzas que nunca acaban. Nadie tiene prisa. Todo es repetitivo. Una danza permanente. Inacabable. Indudablemente son miembros de una de las castas superiores. Alrededor, sin acercarse demasiado, los miembros de las castas inferiores miran, todos sucios, algunos con llagas en las piernas. Y uno de ellos, quizás hasta con piojos, está a mi lado, y veo que contempla todo con atención, casi contento, diría yo.

Sigo paseando y veo el drama que ningún occidental puede soportar: la extrema pobreza. Realmente... da mucho que pensar. Y pensé, pensé mucho. Hasta el más duro de los corazones tendría algo que decir, algo que pensar, algo que sentir.

Kilómetros y kilómetros de chabolas, o cobertizos, las chabolas de aquí serían palacios para ellos. Tres o cuatro metros cuadrados cubiertos de plásticos. Un catre en la calle para que duerman los niños. Una vela en el fondo que ilumina a algún dios. Y los niños juegan y se divierten, entre los coches, las vacas, los perros y la terrible contaminación de los camiones.

Se supone que algo comerán, pero no parece importarles mucho. A mí no me dicen nada. Nada me piden. Y muchos me saludan con gestos y sonrisas. Detrás de mí viene un carro tirado por bueyes, y unos hombres vestidos con túnicas, creo que de color azafrán. En el carro hay figuras de dioses. Algunas de estas humildes gentes van a ofrecerles frutos frescos que les cuelgan detrás del carro. Es curioso, nadie tiene nada y aún les sobra. El hinduismo les ha enseñado a sobrevivir sin nada, incluso a dar. El cristianismo les quiere salvar seduciéndoles con sus limosnas, enseñándoles a ser conscientes de que son pobres, y que tienen que pedir.

Muchos europeos sienten compasión de estas gentes. Y es muy difícil no sentirla. Realmente es difícil de entender todo esto para nosotros. Pero más que compasión, tendrían que sentir envidia, puesto que no teniendo nada, tienen suficiente con mucho menos. Mientras que en Occidente, teniéndolo todo, nunca se tiene bastante.

Realmente da que pensar todo esto. Es una lección muy profunda, muy dura para el europeo, sobre todo si sabemos y queremos entenderla, sin dejarnos dominar por el falso lado sentimental.

Ellos sobreviven, se limpian los dientes, se lavan cada día con cacharros que llenan de agua en alguna fuente. Y conservan lo poco que les hace todavía sentirse con dignidad. Dignidad que parece ridícula para el hipócrita cristiano actual, que sólo consigue que sigan arrastrándose, que sólo pretende convertirlos no en ricos, sino en eternos aspirantes a ricos.

Y ahí se vislumbra ligeramente la gran diferencia de las concepciones Arias con respecto a las semíticas. Y ves cómo las religiones hindúes basan su doctrina compasiva en ayudar a liberar espiritualmente a la gente, cumpliendo con su deber en la vida, sea cual sea su condición, mientras que la compasión cristiana moderna, muy diferente en su aplicación a la cristiana medieval, trata tan solo de darles comida, objetos de consumo y un paraíso igual y gratuito para todos. Es decir, rompe toda la estructura social y espiritual. El mundo se derrumba.

También el Islam intenta repartirse el pastel que sobrevive de los tiempos remotos. La India es como un dinosaurio antediluviano superviviente, del que todo el mundo quiere su porción. Y aquí recordé el relato que nuestro amigo Claramunt hacía sobre aquella nueva religión, renovadora, prometedora, salvadora de multitudes, redentora de castas inferiores, de ladrones, asesinos y de todo tipo de bandidos: el Islam. La promesa de un nuevo paraíso a muy buen precio. Auténticas rebajas espirituales. Y ante las puertas de los templos de esta nueva religión, emigraban millares y millares de humildes gentes de las castas inferiores. Gentes educadas en la sabia y milenaria ciencia de los brahmanes. Iban a visitar a ese dios tan generoso que ofrecía el paraíso con cumplir sólo unas normas, sin tener en cuenta para nada los preceptos de la raza o nacimiento. Y estas humildes gentes, con esa concepción tan generosa, tan inconcebible para las mentes semíticas, peregrinaban a las puertas de esos nuevos templos como una prueba ¡tan sólo PARA NO DEJARSE CAER EN LA TENTACIÓN!... en la tentación de entrar en ese nuevo mundo que les ponía a su alcance un paraíso, traicionando las enseñanzas de sus padres, y de los padres de sus padres. Y es que no puede ser bueno un dios que premia a los desertores. De igual manera que el malo no cree ser malo, un desertor no cree ser traidor.

Y he pensado también en algunos, no tan lejanos, antiguos amigos, seducidos por esa tentación del supuesto orden espiritual (y diría también que material) huyendo del caos occidental, sin tener la valentía de asumir este mundo sin religiosidad, sin nobleza, que nos ha tocado vivir, y que, totalmente solos, hemos de afrontar, sin religión, sólo con el recuerdo de nuestros mayores, de la infinitud de ejemplos de heroísmo no tan lejano. Pues sí, nosotros no traicionaremos ahora, entre muchas otras cosas, ochocientos años de Reconquista que forjaron a nuestros pueblos, y menos aún por una estúpida y malformada idea de la tradición. Solos, sí, pero fieles a la memoria de la sangre, que una vez todo perdido, es lo único que nos queda, sin compromisos con dioses o concepciones ajenas.

Sí, también en esto pensé en la India.

Pero uno no deja de sorprenderse de ver cómo aun se mantienen los rincones sagrados del hinduismo por todas partes. Ves dioses insertados en los troncos de los árboles, como los antiguos paganos europeos. Quizás la gentes ya no saben lo que significa todo esto, pero no es su misión, ya que conservan el orden, lo viven, no tienen porqué entenderlo. Y es muy posible que nosotros pudiésemos entenderlo mejor que ellos.

Y ante todo este contraste que sorprende al europeo. Si te vas dejando llevar y renuncias a una parte de ese cerebro racional occidentalizante, te adentras en ese entramado, en ese universo mental que funciona con otra parte del cerebro. Trascendiendo ese estéril criticismo occidental, empiezas a adentrarte, sin darte cuenta, en otro mundo: en el mundo de la intuición espiritual. Y es ahí donde comienza el verdadero viaje a la India. El viaje al interior...

A Madrás.

Bombay eran los cinco días necesarios para conectar, para prepararme interiormente. Era el preparativo. La puesta en marcha del cerebro intuitivo. La puerta de entrada a la India.

Llegar a Madrás es un rudo despertar. Un hombre de casta brahmánica me dice que el mundo de las Castas ya se ha acabado, que la India tiene que entrar en el Mundo...

Madrás es eso... otra vez Occidente. Así como Bombay lo era todo. Madrás no era nada. Calles sin vida. Monotonía sin sabor. Madrás podría no ser, podría no existir...

Necesité un día para preparar mi viaje de penetración al Interior. Y ese viaje tenía que hacerlo bordeando la costa, en tren, rumbo a Pondicherry.

A Pondicherry, enfermo de Madrás.

No sólo esa vacuidad de Madrás me impactara, sino también el contraste del clima exterior con el artificial de los hoteles, y yo no iba preparado para ese frío o fresco antinatural, sólo iba preparado para el clima tropical, el calor, la humedad.

El tren... toda una experiencia. Mucho podría escribirse acerca de sus detalles pero no es ahora el momento. Indudablemente conserva un encanto, pero un encanto para el que también hay que estar preparado. Fue mi primer encuentro visible con los temibles mosquitos. Pero tampoco los mosquitos de allá son como los de aquí, tienen una psicología diferente, y no se hacen pesados. Apenas te hacen caso. Hay que ponerse en su camino para que te piquen... hasta los mosquitos parecen ignorarte.

Cinco horas y media para 160 Km. Pero son puntuales al minuto... curioso!

Llego a Pondicherry. Aún no sé a donde voy a ir a parar. No conozco ni hoteles ni nada.

Pondicherry siempre me había atraído. Muchos europeos del siglo pasado y de principios de éste, han relatado su entrada en la India por este puerto.

Aún conserva un lejano sabor francés. Pero muy lejano. Ya nadie se acuerda del idioma. Yo pretendía cambiar de idioma allá y desahogarme un poco con el francés, pero nada, imposible!

Después de una odisea, subido en un taxi de bicicleta, con un conductor que no tiene interés en llevarme a un hotel adecuado, visito varios hoteles con cucarachas y de mala muerte. Estaba gestando una inflamación de garganta, y sabía que eso era suficiente para morirse en la India.

Había venido aquí para visitar un lugar muy concreto. Estaba justo a las puertas de conseguirlo, y todo se me complicaba. Lo tenía bastante claro: quería un hotel moderno, lo mejor que hubiese en el lugar. Y en mi situación momentánea, los hoteles que me iba encontrando, me parecían un paso previo al cementerio.

Por fin encuentro lo mejor. Llego al hotel e inicio mi jornada de recuperación. Mi cuerpo empieza a reaccionar. Una gran fiebre se apoderó de mí. Allí quedé hasta que al día siguiente salí a visitar la ciudad. Y lo más importante: debía de preparar el viaje a Tiruvannamalai. Y así lo hice. Pero el viento de la costa bengalí y un chaparrón de última hora, acentuaron mi salud crítica.

Otra vez fiebre. Un médico hindú me visita al hotel. Me miró, me tocó y me dijo: “Usted ya no tiene nada. Mañana ya estará bien”.

Pero decido quedarme otro día más en Pondicherry. Habría querido estar en Tiruvannamalai, pues era mi aniversario, 4 de diciembre, pero preferí hacer un sacrificio para poder recuperarme bien. Y ese día lo aproveché para ir al asrham de Aurobindo, y para releer la obra de Ramana Maharshi antes de visitar su asrham.

En Aurobindoasrham pasé toda la tarde, sentado en el suelo, junto a otros europeos e hindúes. Se puso a llover y, curiosamente, sólo yo me quedé sin refugio bajo una cornisa que había en el patio. Pero allí estuve abandonado en el pensamiento. Contemplando el mármol con todas las flores en homenaje a Aurobindo, bajo un espléndido árbol que cubre el lugar a modo de sombraje natural. Mientras tanto el agua me va bañando por completo, y por supuesto con los pies descalzados.

Nunca tuve una especial atracción por este hombre, pero parece ser que la casualidad hizo que este hombre tuviese una singular simpatía hacia mí.

Concluyo el día con todo preparado para salir por la mañana siguiente hacia el Arunachala. Opté por alquilar un coche con conductor. Nadie me garantizaba que llegase bien en los autobuses, haciendo transbordos diversos.

Esa noche previa medité profundamente. Jamás, un cumpleaños fue más intenso... Sentí fluir toda mi energía en mi cuerpo. Sentí cómo el fuego me rodeaba, y en varios momentos estuve a punto de salir disparado hacia no sé donde... hacia el infinito. Pero me contuve. Sentía mis dos cuerpos paralelamente. Me contentaba con sentirme idénticamente a una bola de fuego, mientras que a la vez sentía el respirar de mi cuerpo.

Así acababa el día previo a Arunachala.

El duro viaje al Interior

No lo había preparado así. Pero ya era consciente de que algo iba a suceder. Iba a profundizar en lo más interior de la India. Y todo iba a ser muy fugaz, como un sueño. En menos de un día tenía que ocurrir todo. Ya no había más tiempo. Esa misma noche debía de estar de vuelta en Madrás.

Habían comenzado ese mismo día las fuertes lluvias. Un factor que temía que me impidiese el viaje.

Allí estaba ya, camino a Tiruvannamalai. El chofer era muy religioso. De la casta de los Vaishas. Se paró en algún altar de la carretera. Tocaba el fuego de alguno de estos dioses, cogía ceniza mojada por la lluvia, se la ponía en la frente, luego en el capó del coche y, finalmente al Shiva que llevaba al lado del volante. Eso me daba una cierta seguridad. Seguro que íbamos a tener un buen viaje, a pesar de todo.

Sí, un buen viaje, relativamente, después de pasar las pruebas... Justo al salir, el eterno salir de cualquier ciudad hindú (y esta era muy pequeña), comienzan los problemas. Caminos cortados. Un tren que nunca pasa, mientras todos esperamos tras la valla.

Pero no todo fue eso. Había que añadir la constante lluvia, el barro, el mal estado de la carretera. Y aún algo que incrementaba la emoción: los adelantamientos, siempre y sólo cuando viene alguien de frente. De este detalle ya me percataré en mi viaje anterior. Cada adelantamiento era un desafío a la catástrofe, pero nunca pasaba nada. Siempre hay un último instante en el que todo se arregla. Siempre hay unos segundos necesarios y siempre hay los centímetros suficientes. Ya me acostumbré enseguida a eso. Se ve que es la norma. Pero nunca pasa nada. Forma parte de ese gran caos organizado que es la India. Lo mismo pasa en sus ciudades. Son un caos gigantesco pero perfectamente sincronizado. Nunca hay un golpe. Todo va de pocos segundos, de pocos milímetros. Pero nunca un mal gesto, ni una mala cara; nadie se enfada.

En ese constante y caótico fluir armónico, uno se sumerge, y pasados los primeros minutos de prueba, uno se siente seguro, mucho más seguro que en el aparente orden occidental. Aquí todo es aparentemente seguro hasta que te llevas el susto, y a veces un susto irreparable. Allá es un susto constante con el que te familiarizas al cabo de muy poco tiempo, y eso te da una gran seguridad... se vive peligrosamente con una gran seguridad.

Así están las cosas cuando el pésimo estado de las carreteras, y quizás no sólo de éstas, sino de mí mismo, me ponen al borde de un tremendo malestar. La cabeza me da vueltas. En varias ocasiones estoy a punto de decirle al conductor que pare. Pero no. Tengo que llegar como sea. Ya no puedo entretenerme más. Son las últimas horas para llegar a lo que he venido. Cuatro horas gastamos para 70 Km. Estoy a punto de vomitar.

En ese momento me doy cuenta que no tengo nada para vomitar. Me pongo a pensar y me doy cuenta que ya llevaba tres días sin comer nada. Sólo alguna sopa. Mi estado de los últimos días me hacía rechazar cualquier comida sólida.

De repente, podría decir que, con toda seguridad, empiezo a sentirme mejor. Y recuerdo lo que la noche anterior leía de Ramana Maharshi: Arunachala es uno de los mayores centros energéticos del mundo. Mis cálculos kilométricos me hacían pensar que estaríamos cerca, e indudablemente allí no me voy a encontrar mal. Esta premonición no puede fallar. Empiezo a mirar al frente, al horizonte. Calculo que deben faltar unos 20 km y aquella montaña del fondo, de singular forma, debe ser Arunachala. Me doy cuenta que ya me encuentro totalmente bien. Ni un resto del malestar anterior. Para asegurarme, le pregunto al conductor: “Aquello es Arunachala?”. Y él me contesta: “No. Está más allá”. Y me quedo algo extrañado. Para ser una montaña de su categoría, debería verse ya. Aquí falla algo. Decido callar y esperar, a ver qué va aconteciendo.

Por supuesto, ya estaba totalmente bien. Al rato, empezamos a penetrar en un pueblo, ¡era Tiruvannamalai!, y la misma montaña del camino permanece allí, confirmada, tras el pueblo. ¿Entonces? ¿No era ésta Arunachala? Además, ya no llovía!

Luego ya entendí lo que había sucedido. Para este hombre, Arunachala era el templo, ese gran templo que sí, estaba más allá de la montaña. Estaba claro. No había otra montaña: era Arunachala!

El breve y profundo sueño de Arunachala.

Un pueblo pequeño pero muy vivo. Qué pena no haber venido antes aquí, en vez de haber perdido el tiempo en otros sitios. Pero no había que lamentarse. Esta sensación iba a formar parte de este viaje que no era más que una vivencia Simbólica en el auténtico sentido de la palabra. .

Como síntoma de mi bienestar, le indico al chofer que en cuanto podamos, hay que ir aun restaurante. Volvía a sentir el hambre, más que como una necesidad, como un grato placer. Pero primero aparece delante de mí un templo gigantesco. Unas torres de 60 metros, todas ellas de estatuas y relieves esculpidos. Bases cuadradas y levantadas en forma piramidal pero truncadas en la corona. Alrededor del templo, un gran bullicio, un gran mercado. De hecho, todo el pueblo es un gran mercado. Todo tipo de cosas. Te da la sensación de estar en una película medieval.

Pero giramos hacia el templo. Detrás de éste, estaba la montaña. Yo ya estaba atraído por ella. Ya estaba pensando de qué manera iba a poder eludir el pueblo y al chofer, para al menos pisar la montaña. Sólo quería acercarme a ella. Sólo tocarla, pisar los primeros metros de su ladera. Pero antes estaba el templo y había que visitarlo. ¿Cómo iba a dejar de entrar dentro de aquella maravillosa inmensidad?

Entro por debajo de una de esas torres gigantescas. Y enseguida me llaman la atención porque había entrado con zapatos. Vuelvo hacia atrás y los dejo entre varias sandalias. Los míos son los únicos que destacan, porque allá casi nadie lleva nada en los pies, y si alguien lleva algo es poca cosa. Uno tiene sensación de que, al dejarlos allá, nunca más volverá a verlos. Pero no fue así. A la vuelta sólo quedaban mis zapatos, apartados cuidadosamente en un rincón.

Así pues, había penetrado el gran recinto del templo. Un gran patio con columnas, montones de pobres que piden, y a los que, según el chofer, no hay que hacerles caso.

Me quedo solo, él va por su lado, yo por el mío. Hay mucha gente, y yo el único europeo, pero nadie me mira especialmente. En la torre central hay una cola de gente. Pregunto a unas muchachas si yo podré entrar. Y me dicen que sí.

Me encuentro en la fila que va adentrándose en la oscuridad del recinto. Sólo luces de algunas velas. Figuras de dioses por todas partes en cuadros y en esculturas. Por fin voy llegando al centro. Al fondo, en una especie de cripta, se ven los brahmanes, con torso desnudo. De repente, un guardia me saca de la fila y me conduce hacia la cripta. Los brahmanes me reciben con un gesto agradable.

Me indican que me ponga en un lado, aparte de la gente que allí ya no llega a entrar. Me preguntan mi nombre y uno de ellos se va con él hacia el interior, una especie de cueva. Yo ya no estoy en ese momento para fijarme mucho en los detalles de las cosas que me rodean. Y me doy cuenta de que ya no puedo interpretar ni pensar en lo que veo. Sólo he de vivirlo, dejarme llevar. Sale el brahman con unos objetos. Me señala la frente con unas cenizas y me entrega unos sobres con unos colores dedicados a Shiva y Parvati, y otro me abre las manos y me deposita un puñado de pétalos de rosa. En este momento aparece mi chofer. Me indica que he de guardarme los pétalos. Los brahmanes me preguntan de donde vengo y me despiden muy amablemente. Y yo, en un lugar especial, deposito un donativo.

Saliendo de allá enciendo una vela a una diosa, siguiendo a los demás, y dando vueltas en el mismo sentido que todos. No me había dado cuenta aún pero acababa de visitar a Shiva. Salgo del templo un poco fuera de mí. El chofer me pregunta: “¿Restaurante o Ramanaasrham?”. Y yo, sin dudar, le respondo: “Ramanaasrham”.

En el camino al asrham veía cómo la montaña no se perdía de vista. Había leído que el Asrham estaba en la cara sur de la montaña. Y sin darme cuenta el coche para en la puerta del Asrham. No sabía que estuviese tan cerca. Le indico al chofer que tardaré unas dos horas. El estaba un poco preocupado puesto que le quedaba mucho camino aún, y luego volver. Pero en ningún momento me reflejó ninguna prisa. Totalmente respetuoso, me dejaba hacer y a todo decía que sí.

Esta vez no me olvidé de quitarme los zapatos. El conductor ya se encargó de que los dejase dentro del coche.

El Asrham está justo al pie de la montaña. La primera impresión es la de un parque. Hay pavos reales y casas dispersas. Es un jardín. Camino en línea recta, y voy dejando a ambos lados las diversas construcciones sencillas. Me encuentro con el monumento a su vaca Lamski. Es lo primero que veo en aquel santuario. Continúo avanzando en línea recta y me encuentro con varios templetes cerrados con rejas, dedicados a algunas de las personas que estuvieron con Ramana. En alguno pone “Samadhi de...” y en otros pone el nombre del personaje y después la frase “absorbido por Arunachala”. De allí cogí unas semillas parecidas a las almendras que caían de los árboles. Sigo un poco más hacia adelante y encuentro una pequeña puerta. Allí se acaba el Asrham. Sí, pero es la entrada a Arunachala. Sin darme cuenta había sido atraído por el influjo de la Montaña, estaba siendo “absorbido por el Arunachala”.

Abrí la puerta y vi un sendero. Me dispuse a seguirlo cuando me percaté que algunas personas circulaban por él. El sendero daba algunas vueltas. Yo sabía que conducía hacia arriba, pero mi impulso me llevó a seguir la línea recta, y me lancé a trepar por las rocas. De alguna manera, hacía patente que mi camino era diferente. Seguí ascendiendo y vi varios lagartos de colores que nunca hubiese imaginado que existiesen. Mi mente humana pensó en la posibilidad de encontrarme con una cobra o algún otro individuo por el estilo. Pero proseguí el ascenso. Llegué a una primera cima. Y allí encontré a tres muchachos. Me llamaron. Me dijeron que no hablaban más que tamil y algunas palabras sueltas de inglés. Se sorprendieron que fuesen descalzo por la montaña, pues ellos, siendo de allí iban con sandalias. Les dije que me disponía a seguir hacia adelante para buscar un camino. Ellos me seguían. Era yo quien les guiaba y nunca había estado allí hasta entonces. Cuando encontré un sendero seguí avanzando, pero ellos se echaron atrás, me gritaban para despedirse y repetidamente me decían “Gracias” “Thank you, thank you”...

Seguía ascendiendo y no me lo podía creer. Hacía tan sólo media hora me hubiese contentado con acercarme a la montaña y ahora estaba subiendo por ella, y además la estaba sintiendo con la planta de mis pies.

En estos momentos me daba cuenta del funcionamiento de dos mentes dentro de mí. Una iba narrando lo que iba viendo, me iba contando a mí mismo paso a paso lo que iba mirando, lo que iba sintiendo. La otra mente estaba atontada, pero estaba ahí aguantando el impulso, y era la que a veces pensaba: si me hago una herida en los pies cogeré el tétanos, seguro, tal como me habían asegurado antes de salir para la India. Pero la otra mente también sabía eso, y era la que me hacía pisar sobre seguro. Iba muy rápido pero mis pies pisaban firmes en las piedras, se agarraban en ellas y trepaban y saltaban.

Y mi memoria me revelaba una impresión: Para todas las veces de mi vida que estuve corriendo y subiendo montañas descalzo, encontraba en ese instante un sentido. Sólo por ese momento, todo había tenido una explicación. Todo fue como una preparación para estar aquí hoy.

Había subido los Pirineos con la planta de los pies. También los Andes. Incluso un tramo del Camino de Santiago. Y hoy, allí, encontraba el sentido de todo esto. Un sentido que se confundiría si intentara explicarlo.

La euforia momentánea me llegó a tentar con una idea: ¿Por qué no llegar hasta la cima? Pero pronto me iba respondiendo a mí mismo. La montaña engaña. Cada vez está más lejos la cumbre. Aunque no lo parecía, era una gran montaña. Sabía que debía volver atrás. No había venido a subir hacia la cumbre. De hecho, ya había sido un grato regalo de los dioses el poder siquiera pisar el camino que estaba recorriendo. Pero ¿cuando dar marcha atrás? ¿Cómo decidir cuándo parar y dar media vuelta? Algo o Alguien me lo tenía que decir. ¿Cómo iba a decidir yo solo algo tan importante? Le daba vueltas a esa idea cuando de golpe se abre ante mí una maravillosa visión. Me encuentro casi a mis pies un gigantesco mandala:

Allá abajo, en medio del pueblo, el templo de Arunachala, en el que había estado a penas un par de horas antes. Las gigantescas torres, el dibujo de todo el recinto. Algo realmente bello. Estaba claro que hasta ahí tenía que llegar. No había ninguna duda, esta era la señal que esperaba. Ahora sí que tenía que volver al Asrham. Pero antes miré la cima para despedirme de ella. Estuve buscando alguna piedra y la encontré. Pero una vez más, mirando la cumbre, el pico del Arunachala, donde Shiva celebra su danza, me lamentaba de no haber podido subir hasta arriba del todo y coger allí una piedra. Calculaba que necesitaría un par de horas más por lo menos, además luego la bajada. Imposible! Y justo en ese momento aparece un niño con la mano extendida y me enseña una piedra. Y me dice: “Es una piedra que yo he cogido allá arriba”. Ni siquiera me sorprendí, lo consideraba como un diálogo normal y corriente en ese momento (ahora sí que me sorprendo). Le ofrecí 10 rupias, unas cuarenta pesetas, y el muchacho quería 100 rupias por lo menos. Y no dudé en regatear. Aquello se convertía en un regateo cara a cara con los dioses, que en ese momento parecía como si me quisieran estafar con una simple piedra. Entonces hice un gesto de coger otra piedra del suelo y dije: “Prefiero quedarme con ésta”, ante lo cual cedió y me dio la piedra por 10 rupias. Ya tenía entendido que a los dioses hindúes les gusta mucho la comedia, pero me sabía mal que me tomaran el pelo, así que no dudé en regatear, puesto que eso formaba parte del juego.

Además, yo mismo me decía: “Me parece muy bien la broma, pero un día volveré a coger yo mismo la piedra de allá arriba”.

Todo esto, que no sabía si era una broma, una casualidad o una bendición de los dioses, lo tomaba, en el fondo, como una profunda realidad, difícil de explicar, que sólo podía ser vivida, sin pararse a hacer interpretaciones. Y aquí seguían mis dos mentes funcionando: una que me lo contaba todo, me relataba todo lo que me iba sucediendo, y la otra mente, entre atontada y sorprendida.

Ya podía pues emprender el regreso, y bajaba corriendo. Me dio por coger velocidad y me sentía volar. Mis pies se posaban en las piedras exactas, sin tocar matorrales ni piedras difíciles. Y en ese momento sentía varias cosas bien diferentes. Me parecía imposible que unas horas antes me sintiese terriblemente enfermo. Y por otra parte, sentía la montaña, y la siento ahora, cuando escribo esto. La estaba cogiendo con mis pies, y me acordaba de aquel atleta escocés que decía que Dios corría a través de él. Aquí yo volaba, y la montaña me penetraba por los pies. Yo sabía que aquélla era una Montaña viva y que, en ese momento, estaba viviendo a través de mí.

Ya dejaba la montaña. Me despedí de ella entrando en el Asrham. Ya no la volví a ver más.

Ahora volvía al Asrham de otra manera. Ahora sí que podía visitarlo, y cumplí la otra parte importante de mi “misión”.

No sé cómo, pero iba entrando directamente en los sitios como si estuviese en mi propia casa. De esta manera, llego a la gran sala, el mausoleo de Ramana Maharshi. Hay algunos europeos y algunos hindúes. Estuve dando vueltas a ese altar donde está el lingam, y la estatua de Ramana, llena de flores, y cubierta por un baldaquino. Justo al lado hay una puerta que conduce a otra sala más pequeña, en donde están los dioses y el homenaje al samadhi de su madre. Allí en un rincón, había una bujía de cerámica apagada, y la cogí mientras daba vueltas al altar. Y mientras daba la siguiente vuelta, pensé que quizás eso no estaba demasiado bien hecho, y espontáneamente saqué del bolsillo unos pétalos de rosa, de los que me habían dado los brahmanes en el templo de Arunachala, y allí los dejé, en el lugar donde había cogido la bujía. Todo se iba cumpliendo como el guión de una novela, se cumplía por sí solo, yo era el actor y la historia se iba concluyendo. Ahora podía empezar a descansar. Más que descansar a contemplar, en medio de esa energía en plena acción, todo lo que se desarrollaba. Volví a la sala de Ramana y me senté en postura de loto, al igual que otros que había por allá. Y en ese momento escucho fuertes truenos. Llovía a cántaros. Estaba escrito que no habría podido subir al Arunachala. De esta manera recibía la confirmación de que había hecho lo que tenía que hacer. Había seguido el guión al pie de la letra.

Y allí, en el suelo, en postura de meditación, seguía viviendo el momento. No podía, o no debía entregarme a sentir de la manera que hiciera la noche anterior en Pondicherry. Aquí estaba totalmente despierto. Mi ser estaba interpretando su papel. No necesitaba encontrarme a mí mismo, porque ya me había encontrado, y estaba totalmente poseído y consciente de mí mismo, como pocas veces. Estaba allá, sentado, sin a penas pensar, sabiendo que acababa de cumplir mi viaje, sintiendo mis dos mentes a la vez. Una segura de sí misma y relatadora constante de la historia que, paso a paso, iba viviendo, sin inmutarse, y la otra mente que se impresionaba de los detalles. Y esta mente es la que se sorprendía de cosas como la que ocurrió cuando, justo al volver de la montaña y antes de entrar en la Sala de Ramana, me encontrase con dos jóvenes de tipo europeo. Uno de ellos me llamó. Quería entablar amistad, pero yo no estaba para muchos diálogos humanos, pues estaba en otra sintonía, y aun debía entrar y dar vueltas en la Sala. Tampoco me sorprendí cuando me dijo: “Soy israelita, ¿y tú?”. Yo contesté: “Español”. A lo que me contestó: “Pensaba que eras alemán”. Ni tampoco me sorprendí cuando, a modo de broma, contesté y finalicé el diálogo diciendo: “No. Pero es muy posible que lo sea en la próxima reencarnación”.

Nadando entre esa serie de detalles, como si fuese lo más normal del mundo, me disponía a abandonar el Asrham.

El chofer hacía su papel de árbitro de la situación. Era el recuerdo de que se cumplían las horas y había que volver al Mundo.

Le hice una señal para que me dejara unos minutos más. Di varias vueltas al altar. Estaban recitando unas letanías, supongo que en sánscrito y no se acababan nunca. Justo empezaron cuando acababa de llegar de la montaña. ¿Otra coincidencia más?

Ahora sí, ya me iba del asrham sin esperar a que acabasen las letanías. Me las dejaba incompletas, al igual que la montaña del Arunachala. Al dar la última vuelta, me puse enfrente y saludé al estilo hindú, con las manos juntas.

Retrocedí hacia la puerta, en donde repetí el mismo saludo. Y finalmente, dando unos pasos hacia atrás, ya fuera de la sala, pero frente al altar de su estatua, hice un saludo con la mano izquierda en el chacra manipura y la derecha levantada hacia atrás, en forma de vara-mudra, pronunciando tres veces el mantram de los “minnesangers”. De esta manera, hacía patente mi procedencia de la tradición Europea.

Y con este saludo, no sólo acababa mi visita al asrham, sino también mi viaje a la India.

Ya no dejó de llover nunca más. Ya no volví a contemplar el Aruncachala. Ya era de noche... había vuelto la oscuridad.

Entrando en el coche, recobraba una normalidad extrañamente humana. Volvía a ser yo de una forma más cotidiana. Me daba cuenta, o mejor dicho, me doy cuenta ahora, que estaba viviendo algo muy especial, y de una forma muy particular. Tuve que desarrollar y utilizar unas energías que son difíciles de prolongar durante demasiado tiempo. Y me percato que para poder vivir esas grandes experiencias, como si fuese lo más normal del mundo, con una extraña cotidianeidad, en otra, podría decir, dimensión, también se necesita el contrapeso de una parte humana, muy humana, en la que poder descansar. Y con una conclusión: que esa parte humana, aunque se quiera, ya no vuelve a ser la misma. Se va considerando a sí misma como un instrumento. Y gratamente, no siempre sin dificultad, va aceptando ese reto. Y, aunque en adelante se dejase llevar por su humanidad, ya nunca más se lo creería.

F.Sánchez-Bas.

Diciembre 1997

Cuando escribí este artículo en 1997 mi sentimiento filosófico hacia el cristianismo era bastante crítico por varios aspectos que reflejo en parte en el presente contenido, pero he de decir que actualmente considero al Cristianismo como un baluarte de Europa, y eso es una realidad, más allá de cualquier otra consideración, que ante la crisis de valores tradicionales, queda en un segundo plano.

Mayo 2008

| Inicio Vril Anteriores artículos Textos de referencia ¿Quiénes somos? Acceso miembros Contactar |